Zeitungsartikel

Kölnische Rundschau vom 2. August 1949

Königshoven und seine Pfarrkirche

Das höchst gelegene Gotteshaus des Kreises

Das langhingestrecke Bauern- und Arbeiterdorf liegt in der

nördlichsten Ecke unseres Heimatkreises. Dem Wanderer, der zu Fuß oder mit der

Bahn durch das Erftland zieht, fällt sofort das hochgelegene Gotteshaus in die

Augen. Es ist eines der schönsten Kirchen in der weiter Runde. Sie ist der

Sammelpunkt in der Stille des Dorfes. Und nicht selten sind die Häuser, Höfe und

Hütten der Gemeinschaft alle wie Küchlein um die Henne dicht um das Gotteshaus

geschart. Ihre Väter haben sie nicht an die lärmende Straße gebaut. Noch heute

gehen Eisen- und Autobahn in weitem Bogen um das Dorf herum. Zu Füßen dieses

Heiligtums liegt der Friedhof ausgebreitet. Hier ruhen die Ahnen unter dem Rasen

zwischen den hohen Lebensbäumen, all die Tausende längst vergessener und

verschollener Menschen.

St. Peter ist eine alte Kirche. Sie wurde schon um das 14.

Jahrhundert genannt. Nach Vollendung eines zweischiffigen gotischen Baues im 15.

Jahrhundert, folgte 1676 die Errichtung einer Sakristei. Da die Kirche den

Ansprüchen der stetig wachsenden Gemeinde nicht mehr genügte, legte der damalige

Regierungsbaumeister Busch der bischöflichen Behörde neue Pläne vor. Daraufhin

wurde 1896 mit einem Erweiterungsbau begonnen. Man legte das Chor nieder und

ersetzte es durch einen Neubau. Königshoven besitzt die höchstgelegene Kirche

des Kreises. Es ist ein prächtiger Anblick, wenn man von hier oben in das weite

Erftland schaut, besonders jetzt zur Zeit der Ernte den Blick über das wogende,

fruchtbare Gefilde streifen läßt. Das Gotteshaus liegt auf einem hoch

aufgemauerten, nach Westen und Süden zu von Backsteinstreben gestützten Platz.

Sie ist mit dem Turm 28,30 Meter lang und 11,40 Meter breit. Der romanische

dreistöckige Turm stammt aus dem ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts und

besteht aus Tuff mit Eckquadern aus Trachyt. Er zeigt in jedem Stockwerk je zwei

große leicht zugespitzte Blenden, im letzten Geschoß einfache rundbogige Fenster

mit einem reichen Dachgesims unter der achtseitigen geschieferten Haube.

Das Langhaus besteht bis zum Kaffgesims aus wechselnden

Schichten von Tuff und Backstein, darüber vorwiegend aus Backstein. Das

Mittelschiff ist mit einfachem Satteldach eingedeckt, die vier Joche des

Seitenschiffes mit einzelnen abgewalmten Dächer. Im Innern werden die beiden

Schiffe durch drei achtseitige Pfeiler getrennt, die auf zweimal abgetreppten

reichprofilierten, 1,20 Meter hohen Sockeln stehen. Die Rippen, die ein scharfes

Schienenprofil zeigen, ruhen auf tief herabgezogenen Konsölchen.

Vielfach ist die Königshovener Kirche von Dieben

heimgesucht worden. Ende vorigen Jahrhunderts erbrachen Gottesschänder das

Tabernakel. Geweihte Hostien fand man am Tage nachher in der Klapperhöhle auf

Morken zu, wo heute ein Kreuz als Erinnerungsmal steht.

Auf Opfersinn und heiligem Heimatstolz haben die Bewohner

dieses Gotteshaus erstehen lassen. Groß, stark, kühn und feierlich beherrscht es

die unendliche Weiter der Landschaft. Und doch ist aller trutzige Machtwille

eingeschmolzen in den demütigen Dienst eines ewigen Willens! Die Kirche ist dem

Dorfe und seinen Bewohnern ans Herz gewachsen. Und ein wunderbarer Hauch berührt

einen jedesmal, wenn man nach längerer Trennung sich ganz still in dem

geheiligten Raum zur Andacht und Sammlung einfindet. Auch in Königshoven ist die

Kirche Seele und Mittelpunkt des Dorfes geblieben. In ihr hat die Kultur der

Gemeinde ihren Angelpunkt. Und Sonntags, wenn Pflug, Sense und Bergmannsarbeit

ruhen und feierliche Stille über dem Dorf liegt, dann ist es das Leben spendende

und Hoffnung verheißende Gotteshaus, welches das ganze Dorfvolk wie eine große

Familie vereint und sammelt.

Kirche im Dorf. - Heute richtet sich die Hoffnung des

christlichen Volkes neu und stark zu den mütterlichen Kräften der Erde, der

Scholle und des Dorfes hin, in dessen Mitte als ragendes Symbol sich St. Peter

zum Himmel erhebt.

####################################################################################

Dokumentation über Kriegsopfer

- Aus einem Zeitungsbericht 1988

Durch Feindeinwirkung gefallen

Reiner Görres legte Dokumentation über die 179 Königshovener Kriegsopfer vor

Königshoven. Rheinbraun-Pensionär Reiner Görres, den Bürgern im ort und in

der Umgebung als Hobbyfilme und Hobbyarchivar bekannt, hat jetzt nach

zweijähriger mühevoller Kleinarbeit eine Dokumentation über die 179 Kriegstoten

und Vermißten der alten Ortschaft Königshoven im Zweiten Weltkrieg

zusammengestellt.

Es ist eine für den Leser tiefergreifende Sammlung, die auch heute, 43 Jahre

nach Kriegsende, mit vielen Einzelschicksalen aufzeigt, welches Leid der Krieg

mit sich brachte und welche großen Opfer nahezu alle Familien der Ortschaft

Königshoven in den Kriegsjahren von 1939 bis 1945 bringen mußten.

Einen dicken Ringordner füllen die Klarsichthüllen mit den Fotos der Toten

und Vermißten, Bildern von Soldatengräbern, Todesanzeigen aus der Presse,

kirchlichen Totenzetteln, Mitteilungen von der Truppe, von Behörden,

Standesämtern sowie deutschen und ausländischen Suchdiensten für Vermißte.

Eine jede Klarsichthülle behandelt ein menschliches Schicksal: Männer, die

auf den Schlachtfeldern der Soldatentod starben oder als Vermißte gelten,

Jugendliche, die beim Schanzdienst in Linnich im Artilleriebeschuß umkamen und

Frauen und Männer, die bei den Kämpfen um die Ortschaft Königshoven im Februar

1945 zu Tode kamen.

„Die Dokumentation soll einmal als bleibende Erinnerung und Mahnung für alle

Zeiten in das Archiv der örtlichen, katholischen Kirchengemeinde St. Peter

übergehen“, erläuterte Hobbyarchivar Reiner Görres. Über die örtliche

Gedenktafel mit den Namen der Kriegstoten und Vermißten hinaus, die sich in der

Bürgerhalle befindet, wollte er auch die persönlichen Schicksale der 179

Kriegsopfer aufzeigen.

Behilflich waren bei der Zusammenstellung der Dokumentation, die einige

Hundert Hausbesuche und den Gang zu Standesämtern und Behörden erforderlich

machte, vor allem die Eltern, Geschwister und sonstigen Verwandten der

Betroffenen. Sie stellten bereitwillig das erforderliche Material zur Verfügung.

Die Einzelfotos zeigen Soldaten aller Waffengattungen, andere Fotos zeigen

das letzte Ruhegrab in fremder Erde. Zu lesen sind auch die schriftlichen

Bescheide der Kompanie- und Batteriechefs von der Front mit Gefallenen- oder

Vermißtenmeldungen, ferner Benachrichtigungs- und Beileidsschreiben der

zuständigen Behörden.

Einige Vermißtenschicksale wurden vom DRK - Suchdienst geklärt, andere in

Verbindung mit dem Exekutivkomitees der Allianz der Gesellschaften vom Roten

Kreuz und Roten Halbmond der UDSSR in Moskau. Die Bescheide geben Nachricht vom

Tod der Vermißten in russischer Gefangenschaft.

Als vermißt galt auch der Soldat Victor Josef Godesar, der an der Ostfront

eingesetzt war. Reiner Görres entdeckte kürzlich in einer

Wochenschau-Aufzeichnung aus dem Kriegsjahr 1944 auf einem Bildstreifen den

Soldaten Godesar. Zusammen mit drei anderen Soldaten überquerte er in einem Floß

einen Fluß. Görres fertigte einen Bildauszug und überbrachte das Foto den

Familienangehörigen von Victor Josef Godesar, der am 15. Dezember 1945 in

russischer Gefangenschaft in Atbassa in Sibirien verstorben ist.

Der erste Kriegstote der Ortschaft Königshoven war der Soldat Matthias Baum,

geboren 1915 in Königshoven. Sein Grab befindet sich auf dem örtlichen Friedhof.

Ein Teil der Dokumentation ist dem unfreiwilligen Opfergang von acht Jungen

im Alter von 14 bis 17 Jahren gewidmet. Mit vielen Jugendlichen aus dem Ort und

dem benachbarten Morken-Harff waren sie zum Schanzdienst hinter der Front bei

Linnich dienstverpflichtet worden.

Am 27. September 1944 wurden neun der Jungen um 20.15 Uhr durch einen

Artillerievolltreffer getötet, darunter waren sieben aus Königshoven. Ein achter

aus dem Ort, der schwerverletzt worden war, verstarb später.

Im Sterberegister des Standesamts Linnich sind sie gesammelt aufgeführt mit

dem Hinweis: „Durch Feindeinwirkung gefallen“. Görres, der selbst beim

Schanzdienst verpflichtet war, erlebte am Ort das unvergeßliche schreckliche

Ereignis.

Einbezogen in die Dokumentation wurden natürlich auch die acht Frauen und

Männer, die durch den Artilleriebeschuß beim Einmarsch der Amerikaner in den

Februartagen 1944 im Ort zu Tode kamen.

#################################################################################

Kölnische Rundschau vom 21. Januar 1950

Zerstückelung des Amtes

Königshoven

Königshoven. Nach dem ersten Weltkriege, als die Verwaltungskosten

die Steuerkraft und die Leistungsfähigkeit der Bürger erheblich überstieg, wurde

bei den maßgeblichen Gemeinde- und Amtsvertretungen in den Bürgermeistereien

Königshoven, Kaster und Pütz erwogen, diese Lasten durch eine Senkung der

Personalkosten zu vermindern. Damals zogen sich die Verhandlungen lange hin. Die

Vertreter, die an den Verhandlungen beteiligt waren, kamen zu der Entscheidung,

daß nur durch eine Zusammenlegung der Verwaltungen der drei Bürgermeistereien

eine erhebliche Einsparung möglich sei. Es war aber schwer, zu einer Einigung zu

kommen, weil man sich nicht darüber entscheiden konnte, ob eine einfache oder

eine größere Zusammenlegung zweckmäßig sei. Bei den Verhandlungen spielte die

Frage der Zusammenfassung von Bedburg, Kaster, Königshoven und Pütz oder die

Zusammenfassung Kaster-Königshoven-Pütz eine entscheidende Rolle. Ehe man sich

jedoch bei allen maßgeblichen Stellen und Instanzen auf eine bestimmt Linie

entschieden hatte, trat der Nationalsozialismus seine Herrschaft an und verfügte

kurzerhand die Zusammenfassung von Kaster, Königshoven und Pütz zu einer

einheitlichen Verwaltung. Wer mit den Verhältnissen vertraut ist, weiß, daß die

Ämterzusammenlegung gut gewählt war. Jedenfalls ist die Bevölkerung der drei

Ämter bis zum Jahre 1945 in finanzieller Hinsicht gut gefahren.

Als die Amerikaner 1945 den Kreis Bergheim besetzten, wurde Lipp von Bedburg

aus verwaltet. Von Kirchherten aus begann gegen die gemeinsame Amtsverwaltung

ein Kampf, der zuerst mit der Einrichtung einer einfachen und dann einer

erweiterten und demnächst einer vollständig eigenen Verwaltung enden soll. Diese

Bestrebungen zur Zerstückelung des Amtes Königshoven finden bei einigen Stellen

vollste Unterstützung.

Vor etwa 150 Jahren hat man Gemeinden und Bürgermeistereien eingerichtet und

Verwaltungen geschaffen. Zweifellos waren für die Abgrenzungen die damaligen

Verkehrsverhältnisse maßgebend. Inzwischen ist man vom schwerfälligen Fahrzeug

zum Fahrrad, zum Motorrad und zum leichten Wagen gekommen. Jedenfalls sollte man

heute nicht dazu übergehen, zu Lasten des armen Steuerzahlers große

Ortsverwaltungen aufzubauen, sondern man soll den Entwicklungen der Zeit

Rechnung tragen. In einem Artikel in der Kölnischen Rundschau vom 14. Januar

werden die Verhältnisse in Bezug auf die Entscheidung, die Lipp jetzt wegen

seiner Rückkehr zum Amte Königshoven treffen muß, vom Bedburger Standpunkt aus

betrachtet. Die Entfernungen von Bedburg bis Garsdorf bzw. Auenheim sind genau

soweit bzw noch weiter, als der Weg von Lipp bis Harff. Um der Bevölkerung von

Lipp den Weg nach Harff zu erleichtern, ließen sich dort auch Sprechstunden

einrichten. Bei den Entscheidungen, die von Lipp und von der Gemeinde Pütz zu

treffen sind, sollte man weniger auf rein örtliche Verhältnisse sehen, die sich

im Laufe der Zeit ändern werden; sondern es ist das große Ganze zu

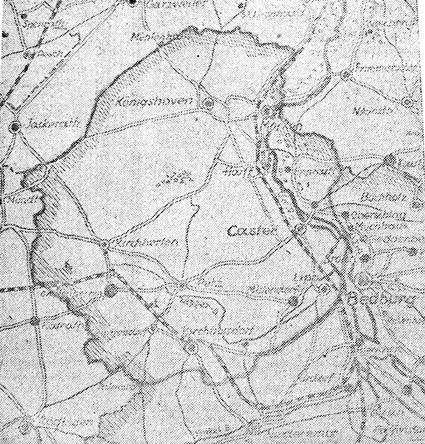

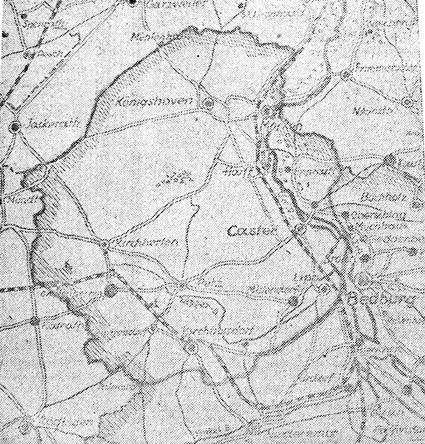

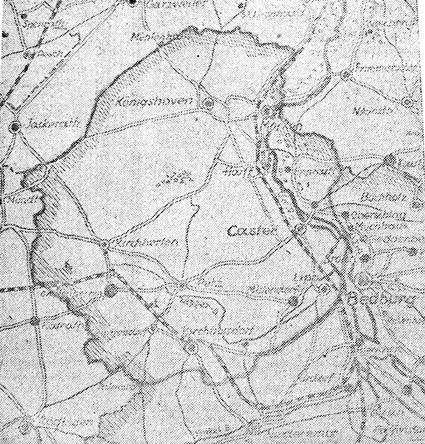

berücksichtigen. Die nebenstehende Zeichnung beweist, daß das Amt Königshoven

einen schön abgerundeten Verwaltungsbezirk darstellt. Die Braunkohlenindustrie

ist dabei, in diesen Bereich vorzustoßen. Im Laufe der nächsten 50 Jahre wird

das ganze Gebiet des Amtes Königshoven umgestaltet werden.

Es werden dort große Braunkohlengruben entstehen, deren Ausdehnung mit den

bisherigen großen Gruben kaum zu vergleichen sind. Ganze Orte werden durch diese

Auskohlung verschwinden. Bevor ein Stück des Amtes Königshoven (z.B. Lipp)

weggenommen, oder das Amt überhaupt zerstückelt wird, sollte die zukünftige

andere Gestaltung durch die Braunkohle abgewartet werden. Für die Umsiedlung von

Königshoven ist schon jetzt das Gebiet zwischen Kaster und Bedburg, also die

Gemarkung Kaster und Lipp, vorgesehen. Es wäre also falsch, Lipp aus dem Gebiet

des Amtes Königshoven herauszunehmen.

Wenn schon im Hinblick auf Lipp und im Hinblick auf die großen Planungen im

Amte Königshoven eine Zerstückelung und Zerschlagung von jedem vernünftig

denkenden Bürger, vor allem von jedem Verwaltungsbeamten abgelehnt werden muß,

möge man über diese Dinge nicht leichtfertig verhandeln und entscheiden. Das Amt

Königshoven bzw. die Bevölkerung, insbesondere die Vertreter derselben, werden

bei allseits gutem Willen sich mit den Vertretern der Stadt Bedburg über ein

Schema einigen, das allen Beteiligten gerecht wird.

Unsere Meinung:

Allgemeine öffentliche Abstimmung

Die Gemeinde Lipp ist leider zum Zankapfel zwischen dem Amt Harff und der

Gemeinde Bedburg geworden. Jedes Amt möchte natürlich durch die Mitverwaltung

der Gemeinde Lipp sein Gebiet vergrößern und seine Verwaltung stärken. Oder

liegt ausschließlich das Wohl der Bürger der Gemeinde Lipp beiden Ämtern so sehr

am Herzen? Jede Verwaltung führt bei der Diskussion der Frage der Umgemeindung

ihre eigenen Vorteile ins Feld. Es dürfte aber nicht Sache der beiden Ämter

sein, über diese wichtige Angelegenheit zu entscheiden, vielmehr müßte die

gesamte Wohnbevölkerung von Lipp hier gehört werden. Dies könnte in einer

allgemeinen Abstimmung geschehen, die von der Gemeindevertretung anzuordnen ist.

Natürlich wäre Sorge zu tragen, daß die Bevölkerung über das Für und Wider vor

der Abstimmung genügend aufgeklärt wird. Die Bevölkerung könnte dann auch nicht

den Behörden und der Vertretungskörperschaft über etwaige Nachteile, die sich

vielleicht aus der einen oder anderen Lösung ergeben, irgendwelche Vorwürfe

machen. Wenig zweckmäßig erscheint es auch, die Entscheidung über diese wichtige

Frage der Gemeindevertretung, die nur aus vier Mitgliedern besteht, zu

überlassen. Bei dem Vorschlag einer Abstimmung wollen wir ganz außer Betracht

lassen, daß der Wille von einzelnen Personen, die in dieser Angelegenheit etwa

ihre eigenen persönlichen Interessen verfechten möchten, sich ausschlaggebend

auf die Entscheidung auswirken könnte.

Mit Rücksicht darauf, daß die Landesregierung die endgültige Entscheidung

über die Umgemeindung bis Ende dieses Monats befristet hat, müßte die Abstimmung

allerdings recht bald erfolgen.

D.Red.

############################################################################

Kölnische Rundschau vom 22. April 1950

Frimmersdorf erschließt das Westfeld

Neuer Tagebau in der Königshovener Ackerzone unter neuem Gesetz

Königshoven. Es mögen rund fünfhundert Menschen - darunter nur zum

geringeren Teile Grubenfachleute und Techniker - zugegen gewesen sein, als in

der Nacht zum 2. April zwischen Morken und Gindorf der neue 1000-Tonnen-Bagger

der Grube Frimmersdorf im Lichte der Scheinwerfer in richtung Reisdorf in das

„Westfeld“ vorrollte. Diese Hundertschaften waren damit ebenso Zeugen des

entscheidenden Ansatzes eines neuen Entwicklungsabschnittes des Frimmersdorfer

Tagebaubetriebes wie der dadurch bedingten zukünftigen Umgestaltung der

Landschaft und Wirtschaft im Gebiete von Königshoven.

Mit dieser unmittelbar vor Morken eingeleiteten Westschwenkung greift die

Grube Frimmersdorf erstmalig aus ihrem ursprünglichen Erfttalstandort den

insgesamt rund 50 Meter hohen Sprungrand der westlich angrenzenden Bördeterasse

an. Das bedeutet gleichzeitig ihren Vormarsch aus dem ihr bisher eigentümlichen

Busch- und Bruchgebiet der Erftniederung in die Region der ungleich wertvolleren

Ackerböden der Lößzone.

Mit 21.000 cbm täglicher Leistung soll dabei der neu eingesetzte Riesenbagger

die gegenüber der Erftsohle mächtigere Deckschicht abräumen und die unter dieser

verborgene Braunkohle zur Auskohlung freilegen. Diese Deckschicht bildet

oberflächlich zunächst einmal wertvoller ackerbarer Boden - seit je Nährer

derer, die ihn bestellten; noch trägt er Weizen und Zuckerrüben. Darunter eichen

unfruchtbare Sande und Kiese bis hinab zu der zerfurchten Oberfläche des Flözes

...

Die hier anstehende Braunkohle wird ebenso wie die des bisherigen

Tagebaubetriebes ausschließlich als Kesselkohle für das Kraftwerk Frimmersdorf

Verwendung finden. Brikettierung gibt es in Frimmersdorf nicht, und statt

transportteurer Braunkohle liefert Frimmersdorf Braunkohlenenergie. Die an der

Nordgrenze des Villeflözes gelegene Grube Frimmersdorf ist nämlich die

Rohstoffbasis für das gleichnamige Kraftwerk, das bei vollem Ausbau der jetzigen

Anlage 90.000 Kilowatt leistet und damit einen beachtlichen Beitrag in der

westdeutschen Stromwirtschaft darstellt. Das am Nordrande der Grubenanlage

errichtete Kraftwerk ist daher auch der unverrückbare Festpunkt für das

Schwenksystem des gesamten Abbaubetriebes.

Vor genau 25 Jahren - im Mai 1925 - wurde mit dem Bau des Großkraftwerkes

Frimmersdorf begonnen und seit dem Jahre 1927 wird dieses mit Frimmersdorfer

Kohle versorgt. Zwar hatten „Dessauer Gas“ und Stadt Rheydt bereits während des

ersten Weltkrieges dort Bergwerkseigentum mit einem abbauwürdigen Vorkommen von

rund 240 Millionen Tonnen erworben. Aber die Ausbeutung dieser reichen Vorkommen

inmitten der Erftniederung hatte in den ersten Jahren mit erheblichen

Schwierigkeiten, nicht zuletzt infolge der Wasserverhältnisse, zu kämpfen. Die

dem Talgefälle der Erft folgenden mächtigen Grundwassermengen stellten die auf

diesem natürlichen Wasserspeicher errichteten Grubenanlagen vor gänzlich

neuartige und stetig wachsende Aufgaben.

Es ging hier um nicht weniger als eine gesamte Neuregulierung des

Wasserhaushaltes, und wenn es dabei gelang, schließlich jeglichen Einfluß des

Grundwassers im Grubenbetrieb auszuschalten, so nur dadurch, daß die Grube heute

jährlich 15 Millionen cbm Wasser aus ihrem Tagebau der Erft zuleitet.

Nicht minder schwierig und umfangreich war die Sicherung der oberirdischen

Wasserverhältnisse. Schon in der Frühzeit der Grube - im Mai 1926 - brachte eine

Wasserkatastrophe die mittlerweile gegründeten „Niederrheinischen

Braunkohlenwerke“ in arge Bedrängnis. Die Hochwasserfluten der Erft hatten

damals die Böschung durchbrochen, so daß die Grube für Monate zum Erliegen kam.

Mit den wachsenden Betriebsanforderungen war es unerläßlich, diese Gefahr ein

für allemal auszuschließen. Diese Sicherung wurde dadurch erreicht, daß die Erft

selber aus dem Bereich der Grube auf die äußerste Ostseite des Tales verlegt und

schließlich auch dem Königshovener Bach ein neuer Lauf gewiesen wurde. Das jetzt

in Angriff genommene

„Westfeld“ kennt solche Wassergefahren nicht.

Damit dürften hier die Betriebsverhältnisse weit günstiger liegen, zumal auch

eine gleichmäßigere Lagerung des Flözes zu erwarten ist. Das allerdings

mächtiger werdende Deckgebirge - in der Erftniederung beträgt die Decke im

Mittel nur 21 Meter und die Flözmächtigkeit durchschnittlich 26 Meter - fällt

angesichts der heutigen technischen Möglichkeiten nur wenig ins Gewicht. Der

bereits vor dem Kriege gefaßte und jetzt im Einsatz des Großbaggers

verwirklichte Plan, den Tagebau in Zukunft nicht mehr wie bisher erftabwärts zu

treiben, sondern vor Morken aus der ursprünglichen Südrichtung nach Westen

einzuschwenken, hat damit sehr reale Gründe.

40 Elektromotoren ermöglichen ihm 21.000 cbm Tagesleistung

40 Elektromotoren ermöglichen ihm 21.000 cbm Tagesleistung

Foto: Jacobs

Was Grube und Großkraftwerk bisher für die Bevölkerung

der anliegenden Orte bedeuten, ergibt sich aus der Tatsache, daß Frimmersdorf

mit 17,8 % der Ortsbevölkerung heute die höchste Bergarbeiterdichte aller

Erftorte

aufweist. (In Quadrath-Ichendorf machen die Bergleute 14,5 $ der Ortsbevölkerung

aus.) Selbst Harff bringt es dank Frimmersdorf noch auf 6,8 und Epprath auf 5,6

% Bergarbeiten.

Aber zwischen Morken und Frimmersdorf klafft heute ein gewaltiger Trichter mit

etwa 2 km Durchmesser. In diesem Krater wurde die Erftlandschaft in nicht ganz

25 Jahren zu urweltlichen Formen verwandelt. Hier ist, wie gesagt, im

wesentlichen ein Teil einer anheimelnden Landschaft untergegangen. In dem jetzt

in Angriff genommenen Westfeld mit seinen Ackerfluren, die gleichzeitig die

Existenzgrundlage eines Teiles der Bevölkerung der betroffenen Orte darstellen,

geht es um andere Werte. Und hier wird es sich erweisen, ob es gelingen wird,

neben der notwendig gewordenen Nutzbarmachung des im Untergrunde schlummernden

Reichtums gleichzeitig auch den ewigen Segen der Erde zu erhalten. So ist gerade

das Beispiel Königshoven wie kaum ein anderes des Kreises dazu angetan, die neue

Entwicklung des Braunkohlentagebaus unter dem Einfluß des Braunkohlegesetzes zu

verfolgen.

HOME